在人际交往中,我们每个人或多或少都会以某种标签来识别他人,他人识别我们,亦然。

潘龙昨天说,只要做,就会设。我认为,总结很到位。

人设的建立和维护,在某些程度上是为了影响他人对自己的看法和标签。

不论有意无意,我在别人眼里就是做系统的,也不论从信息化到数字化换多少噱头,依然还是做系统的。再加上前些年努力找项目机会时,一些“无用”的交流机会被刻意摒弃了,算得上相当聚焦,有信息化机会了,有合作机会了,咱们再来热火朝天地聊。

然而在去年立志于“读无用之书,做无用之功”后,一方面我的价值评判系统还没有更新,哪些局(饭局,歌局)要组要参与,比如今天组饭局我就犹豫很久——六个人吃火锅那得一千块钱啊,9毛9祖传艺业。

另一方面,别人对我的标签也还都没有更新。强征说,我知道你能干啥;焦文贤说,你除了干系统还能干啥;刘纲,甚至于看不到我的经营管理能力。

所以接下来既需要更新自己的价值观,也需要更新外部已经建立的标签,重做人设。

更新价值观,可能比较复杂和漫长。

为了了解价值观,我将价值观拆解开,包括道德,社会,文化,个人,经济,教育,政治,环境,宗教和精神信仰,和健康等十个方面。

每个方面又包含了十数个子方面,比如道德价值观包含诚实与诚信,公正与正义,责任感与可靠性等等十二个子方面;社会价值观又可以细分为平等与公正,自由与权利,团结与合作等等十二个子方面。价值观共有一百多个子方面。

每个子方面又可以继续分解为维度,比如道德价值观方面中的诚实与诚信子方面,又包括了真诚表达、透明度、诚信履约、公正无私、信任建立、错误认可与改正、信息的准确度与完整性等七个维度。

这样就可以获得近千个维度(目前还没有分解完,尚无确切数据)。只有道德价值观现在分解完,有83个维度。

建立了价值观的整体结构,就可以了解在每个维度上我是如何看待问题和评判的。

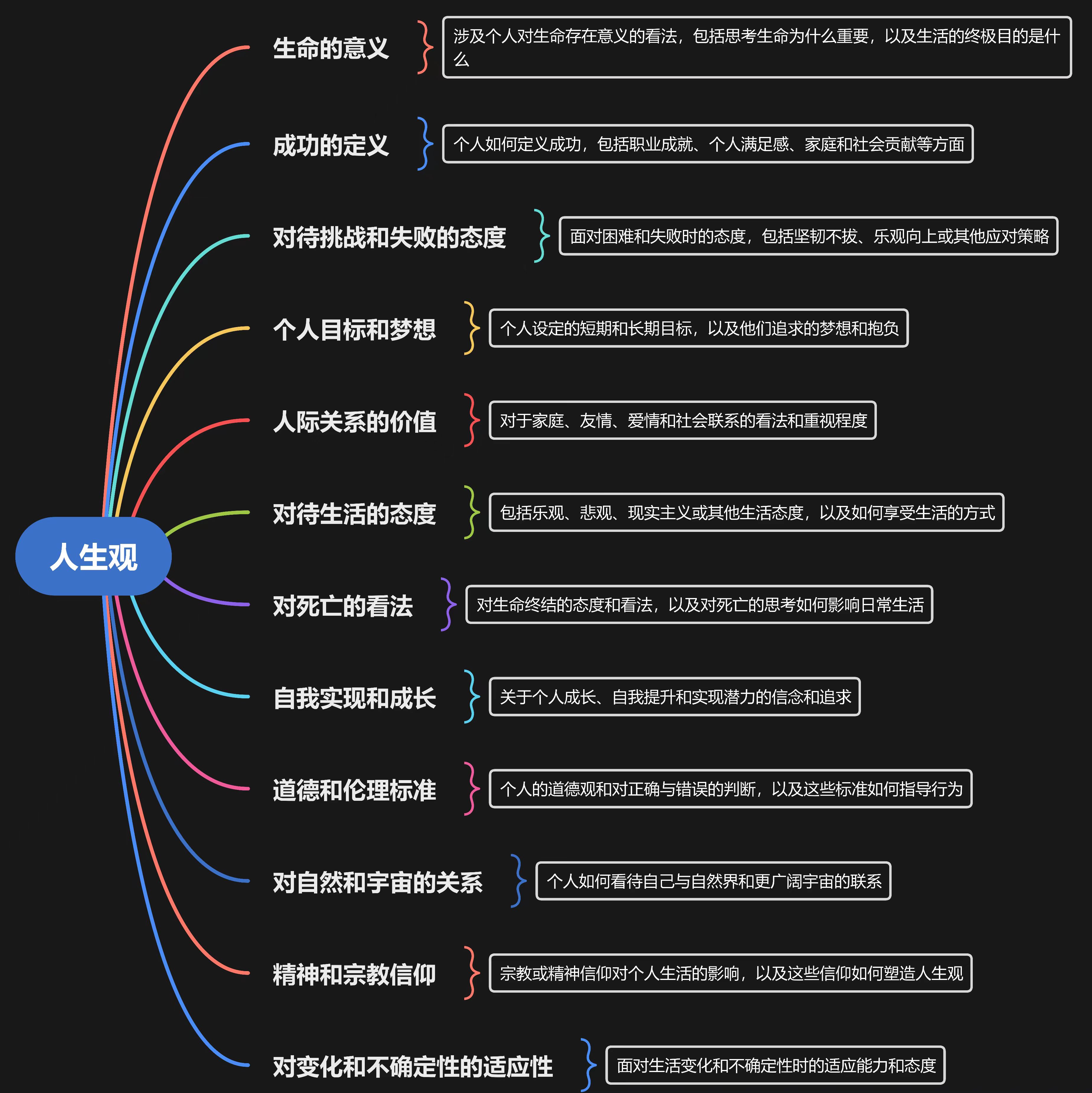

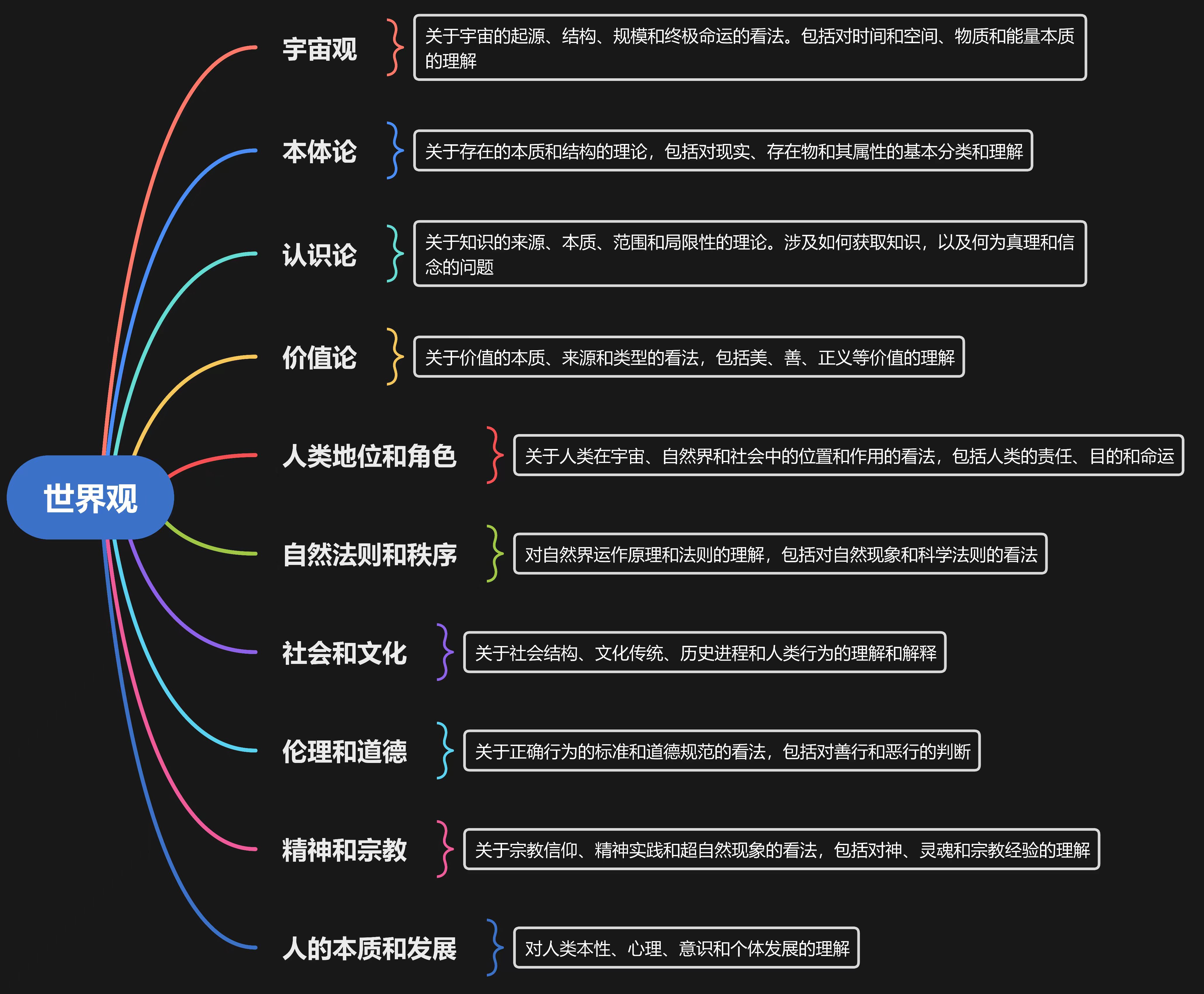

然而,我为什么会有这个评判看法?于是我又逐一拆解了人生观和世界观。

现在,我理解价值观只是评判模型,而产生这些判断的方法或依据来自人生观,而指导这些方法所使用的方法论是世界观。

我遇到的新问题是,我发现对人生观和世界观太陌生了,里面的某些方面上也许我有,但是完全说不清楚。

所以更新价值观,得从“树根”上着手。我就得去建立自己的宇宙观,认识论,价值论……

再看外部标签的更新。

这个只是一套方法流程,或者叫行动路径,对我来说与建立一套完备的方法论相比就容易多了。

认知标签。识别自己是否被标签化,及自己在不同人眼里的是标签是什么。理解自己的真实身份,目标人设与这些已建立的标签之间的差异。

积极行动。通过行动来证明某些标签是错的。比如我希望不仅仅打上信息系统专家的标签,还打上心理学家,社会学家,文学家,哲学家等等这些标签。以前,这些是不可能的,借助于外挂,一切皆有可能。

改变交际方式。改变与人交往的方式,特别是那些给我贴标签的人。通过改变交流的方式,展示多样性,及在各方面的成就。

自我展示。通过社交媒体或工作成果等多种方式,塑造和传播我希望的形象。

围绕粉丝。尽量与那些能看到多样性和形象的人们在一起,发挥粉丝的力量来吸引新的粉丝。

持之以恒。改变别人的看法是需要时间的,通过一贯的行为和沟通来逐渐打上新标签。

这就是我的重定义方法,从方法论的建立到行动指导,从外部认同到内部认同。

这样做完,就像重生了一般,你说呢?