引子

2023年,一个念头曾在我脑中掀起一场思维风暴:程序员的本质,是翻译官。 我们将人类模糊的意图,一行行翻译成机器能懂的精确指令。从人类的自然语言到机器的二进制语言,这曾是我们的护城河,一种基于逻辑的、高贵的智力手艺。

然后,ChatGPT来了。

一夜之间,那个曾经只会“1/0”的机器,学会了吟诗作赋、分析财报,甚至开始主动“翻译”代码。我的焦虑如期而至:如果AI自己就能当翻译官,我们这些人类翻译官,是不是该去学习一门外语,比如……海豚语?

挣扎许久后,我终于大彻大悟,想通了——我不是程序员。

好吧,这是个玩笑。说正经的,我其实是投降了。作为一名卡辛斯基(技术批判者)的精神拥趸,我最终选择了另一条路——“做不了精英,就做买办”,把AI这个“洋玩意儿”倒腾明白,总有口饭吃。我投降得心安理得,并开始重新审视一个更根本的问题:当机器开始理解人类时,我们对“翻译”的定义,或许就该升级了。

这个“重新定义”的念头,很快在两个战场上得到了印证:一个向外求索,一个向内实践。(其实不是很快,前后大约两年时间)

向外, 我一头扎进理论构建。在过去几个月里,我像个仓鼠一样,疯狂地搭建了四个模型,从认知框架到提示词工程体系。但这些看似硬核的技术探索,却像一个侦探故事的结局,所有线索都指向了一个最不可能的“凶手”:所有高级AI对话技巧的底层逻辑,竟然深植于人文社科的土壤之中。 这个发现,得到了我那些在上市公司、银行、MCN当高管的朋友们的一致确认。我们不约而同地意识到,一个思想钢印正在形成:未来需要能和机器高效对话的人,而这些人,最好是文理兼修的。

向内, 我在自己的“超级单兵”项目(《“超级单兵”赋能计划(V0.1)》)中,致力于用AI武装软件开发的全流程。我的角色也从一个技术布道者,变成了一个神神叨叨的“卷轴打造者”(《智道清领书》)——专门为AI智能体撰写工作指南和行动手册。我惊讶地发现,随着AI能力的提升,使用者对纯技术门槛的要求在降低,但对一份文档的逻辑清晰度、语言精准度和同理心的要求,却在指数级提升。换言之,对人文素养的依赖,前所未有地凸显了。

于是,所有的线索都汇集到了一点:智能时代“程序员”的核心职责,已不再是业务建模,更不是敲代码,而是构建认知模型——设计一套能让机器精准理解并回应复杂人类需求的沟通框架。

就在下午,这个想法得到了最戏剧性的印证。一位朋友向我咨询如何招聘提示词工程师,我把我的“技能金字塔”模型发给了他。他看完沉吟片刻,说:“我明白了,我应该去哲学系、认知学系或者语言学系看看有没有合适的研究生。”

把哲学系的研究生请进技术公司的面试间,来从事最前沿的人工智能开发——之前,这还像是天方夜谭;而今天,它正成为我们圈子里一个心照不宣的共识。

这背后,到底发生了什么?

一场关于人才定义的“新文艺复兴”,或许已经拉开序幕。故事,我想从这里开始讲起。

引言

两年前,作为一名人工智能的早期布道者,我满怀信心地在团队中推行AI工具。我以为这会是一场效率革命的序幕,却不料遭遇了普遍的“水土不服”。多数同事要么浅尝辄止,要么用后连连摇头,认为它“言不及义”、“不够智能”。这场意料之外的困境,迫使我开启了一段漫长而深刻的思考:真正阻碍我们拥抱AI的,究竟是什么?

最初,我以为是认知问题;后来,我归结为能力问题;直到最后,我才触及核心。这个答案,远比“技术门槛”或“认知懒惰”要复杂。它指向了一场正在我们身边静默发生的、关于“能力”定义的深刻革命。

本文将通过我个人的三次认知迭代,层层剖析AI时代的核心技能到底是什么,并试图论证一个或许有悖于主流看法的观点:一个属于“新文科生”的时代,一场“新文艺复兴”正在到来。未来的舞台,将属于那些能为冰冷技术注入温暖灵魂的“文理兼修者”。

第一章:从“无视”到“词不达意”:我在AI浪潮中的三次认知跃迁

面对团队推行AI的困境,我的思索经历了三个层层递进的阶段。

第一次认知:问题在于“态度”与“认知”

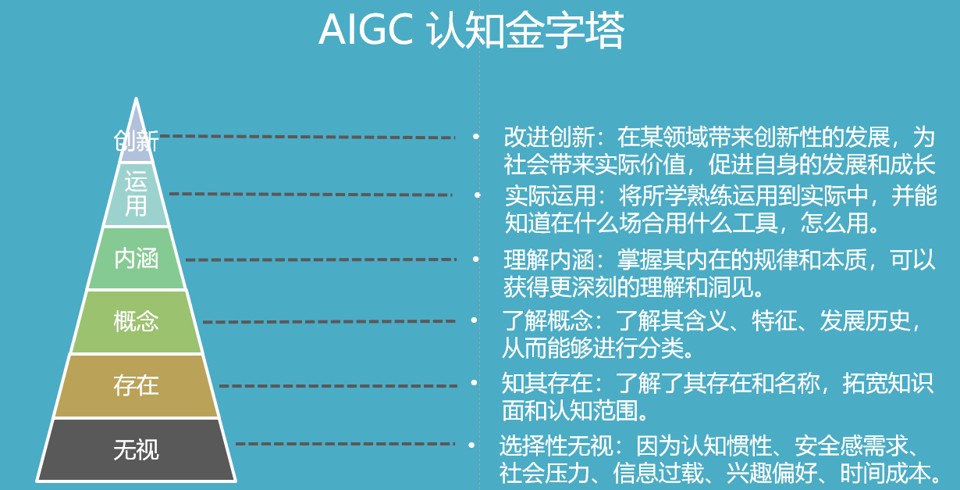

起初,我认为症结在于人们对AI的认知不足,导致了一种普遍的“选择性无视”。为了理清这个现象,我构建了我的第一个理论模型:“AIGC认知金字塔”。

正如我在此前文章《AI的门槛》中探讨的,我将人们对AIGC的认知分为六个层次:从底层的无视、知其存在,到中层的了解概念、理解内涵,再到高层的实际运用和改进创新。当时我认为,大多数人被困在了“无视”这一层,其背后是认知惯性、安全感需求、信息过载等多重心理因素的叠加。

我以为,只要通过布道和科普,将人们从“无视”提升到“了解概念”,问题便能迎刃而解。但事实证明,我错了。

第二次认知:问题在于“思考”与“表达”

许多同事在我的鼓励下,开始尝试使用AI,但新的问题随之而来:他们用不好。AI给出的答案往往空洞、泛化,无法解决实际问题。这让我意识到,问题比我想象的更深,它触及了更底层的核心能力。

我当时将其归结为三点:本质思考能力、解决问题能力,以及至关重要的——表达能力。这促使我写下了一系列关于思维和语言的文章。

我在《语文力:职场突围与人机协作的关键》中提出,精准的语言能力,在人机协作时代,不再是“选修课”,而是决定一个人能否有效利用AI的“必修课”。因为你无法向AI提出一个连自己都描述不清楚的问题。同时,在《思考能力》一文中,我进一步论证,只有深度思考,才能提出有价值的问题,AI才能成为你的“外脑”而非“拐杖”。

这个阶段的思考,让我从关注“知不知道”,转向了关注“会不会用”。但我依然感觉,没有抓住那个最关键的“牛鼻子”。

第三次认知:问题在于“对话的艺术”——提示词工程

最终,我将目光聚焦到了人与AI交互的唯一界面——对话框,以及其背后的核心技能——提示词工程 (Prompt Engineering)。我意识到,所有“用不好”的问题,本质上都是“说不好”的问题——我们不懂得如何与AI这个“新物种”进行高效对话。

为了彻底解构这项能力,首先我从专家思考的层面向下深挖了一层:《像专家一样思考:驾驭复杂世界的制胜之道》,然后剖析什么是问题:《解构“问题”:认知主体与现实映射的动态框架》,最后我构建了我的第三个模型:“提示词工程金字塔”。

在《解锁AI潜能:提示词工程的核心技能金字塔》一文中,我将提示词工程所需的核心技能展开为4个层面共20个技能。令我震惊的是,当我完成后才发现,其中只有寥寥数个技能与传统意义上的“技术”直接相关,绝大部分,如“本质思考能力”、“问题重构能力”、“批判性思维”、“创意引导能力”等,都深植于人文社科的土壤。

这个发现让我豁然开朗。我们对AI时代的焦虑,正在从“会不会被取代”的生存恐慌,转向“我们该如何与之协作”的能力焦虑。而这场协作的成败,几乎完全取决于“提示词”这座桥梁的质量。

第二章:提示词,智能时代的“通用语”

为什么一项看似简单的“提问”技能,会上升到如此核心的位置?答案很简单:因为在AI的版图里,我们绝大多数人,都注定是“应用者”,而非“研发者”。

我们可以将使用大模型的路径粗略地分为五个等级,难度和所需资源呈指数级上升:

- 提示词 (Prompting): 直接在第三方平台(如ChatGPT、DeepSeek)上与模型对话。这是最直接、最轻量的方式。

- RAG (Retrieval-Augmented Generation): 让大模型外挂一个专属的、实时的知识库,使其能基于特定资料回答问题。

- Lora/微调 (Fine-tuning): 用特定的小规模数据集对模型进行“手术”,使其适应某种特定风格或任务。

- 持续预训练 (Continued Pre-training): 用海量的专业领域数据继续训练模型,增强其在该领域的“基础知识”。

- 从零训练 (Training from Scratch): 投入天文数字的算力和数据,从零开始创造一个基础大模型。

这五条路径,就像是与一位天才打交道的五种方式:从“和他聊天”(提示词),到“给他一书架的专业资料让他现学现用”(RAG),再到“对他进行一场微创的神经手术,改变他的说话风格”(微调),最后是“从基因层面创造一个全新的生命”(从零训练)。

显而易见,对于99%的企业和个人而言,后三条路径,尤其是最后一条,是一场只有少数科技巨头才能参与的“军备竞赛”。真正的价值创造蓝海,恰恰发生在前两条最容易被忽视的路径上。

因此,一个残酷而清晰的现实摆在面前:掌握提示词,以及与之相辅相成的RAG和RPA(机器人流程自动化)等应用层技术,就是普通人撬动AI万亿级能力的唯一杠杆。 在这个意义上,写提示词,不再是一项单纯的技巧,它正在成为智能时代的“通用语” (Lingua Franca),一门决定个体和组织能否在未来立足的元技能。

第三章:寻找AI的“灵魂翻译官”:为什么我们把目光投向了文科生

既然提示词工程是如此关键的“元技能”,那么,谁能成为顶尖的提示词工程师呢?在最近与多位AI一线开发者和产品经理的交流中,一个令人意外却又高度一致的共识浮出水面:顶尖的提示词工程师,必须是文理兼修的复合型人才;而从具备系统思维和逻辑能力的文科毕业生中去寻找,成功率可能更高。

这个观察,彻底颠覆了“AI=程序员”的刻板印象。它迫使我们重新审视,在人机交互的最后一公里,我们真正需要的,到底是什么样的智慧。

为什么“人文素养”是坚实的地基?

当我们与AI对话时,我们实际上是在用人类的语言、逻辑和情感,去引导一个基于数学概率的“硅基大脑”。这个过程,与其说是“编程”,不如说是“沟通”与“教化”。此时,深厚的人文素养,便提供了不可或缺的地基。

- 语言学与沟通力: 提示词的本质,是对语言的极限操控。一个词的替换、语气的调整、上下文的铺垫,都会让AI的输出谬以千里。精准的用词、丰富的语汇、对语义和语用学的深刻理解——这些都是语言学和文学训练的核心。

- 心理学与共情力: 优秀的提示词,往往需要预判AI可能的“思考路径”和用户的真实需求。尤其在设计一个面向终端用户的AI产品时,你需要共情用户的喜怒哀乐,才能让AI的回应显得温暖、专业且富有“人味儿”。这正是心理学的用武之地。

- 逻辑学与批判性思维: 虽然常被归为理科思维,但古典哲学和历史学训练同样高度重视逻辑。它体现在两个方面:一是构建复杂的推理链(如思维链 Prompting)来引导AI完成高难度任务;二是能敏锐地识别AI回答中的逻辑漏洞、事实错误和潜在偏见,即拥有对AI的“批判性思维”。

- 知识的广度: AI是“万事通”,但也是“万事空”。它需要一个“领域专家”来为其注入特定场景的灵魂。一个拥有历史、法律、营销或艺术知识的提示词工程师,能设计出远比普通人更专业、更有深度的提示,扮演着“AI的领域知识翻译官”的角色。

为什么“理科思维”是必不可少的钢筋?

如果说人文素养决定了AI应用效果的上限和灵魂的深度,那么理科思维则构建了这一切得以实现和规模化的“钢筋骨架”。

- 对AI工作原理的理解: 你不需要能手写一个Transformer模型,但你必须理解它的能力边界。知道它是一个“概率鹦鹉”而非“全知真神”,你才能科学地使用它,避免陷入“AI迷信”。

- 结构化与系统思维: 这是“文理兼修”的最佳结合点。成功的提示词工程,绝非一次性的灵感迸发,而是需要将有效的模式“模板化”,将复杂的任务拆解成环环相扣的“工作流”。这种将模糊的、发散的人文思考,转化为机器可以理解和稳定执行的结构化流程的能力,是工程思维的核心。

为什么更倾向于“新文科生”?

这里的关键,在于“学习曲线的非对称性”。对于一个具备良好逻辑思维和学习能力的文科生而言,学习AI的基本原理、掌握API调用或使用一些低代码平台,其路径是明确且相对容易实现的。然而,要让一个纯粹技术背景的工程师,去培养对语言的敏感度、广博的人文知识和深刻的共情能力,这个过程是漫长、模糊且难以量化的。

因此,一个对技术抱有好奇心、并具备系统思维的“新文科生”,比一个需要恶补人文素养的“传统理科生”,可能更容易成长为我们所需要的AI“灵魂翻译官”。

第四章:人文社科的价值回归:一个被压抑许久的春天

上述发现,其意义已远超一个岗位的兴衰,它强烈地预示着一个更为宏大的社会趋势:人文社科的价值,正在被重新发现,一个被技术浪潮压抑许久的春天,或许即将到来。

在过去数十年,全球范围内都出现了一股“人文社科退潮”的现象。大学里的人文专业备受冷落,社会舆论普遍认为这些学科“务虚”、“无用”,无法提供良好的就业前景。

正如我在上个月的文章《人文社科退潮:生存理性与精神启蒙的世纪博弈》中分析的,这种退潮背后,是工业时代“生存理性”的极致体现——社会更看重那些能直接转化为生产力的、标准化的技术技能。

然而,AI的到来,正在从根本上颠覆这个逻辑。当AI开始接管大量可标准化的、重复性的技术和信息处理工作后,人类的比较优势,必然会向那些AI难以替代的领域战略转移。这些领域——创造力、同理心、审美判断、伦理决策、复杂沟通——恰恰是传统人文学科训练的核心。

当然,我们所说的春天,并不属于所有传统文科生,而是属于那些拥抱变化的新文科生。他们不再是与技术绝缘的象牙塔学者,而是具备以下特质的跨界人才:

- 技术亲和力 (Tech-Savviness): 愿意主动学习和使用AI工具,理解其原理。

- 系统化思维 (Systematic Thinking): 能将人文的、感性的思考,用结构化的方式表达出来。

- 终身学习与适应力 (Lifelong Learning): 能在飞速变化的技术浪潮中持续迭代自己。

在这场价值回归中,一些学科将率先站上风口。语言学、哲学和认知科学,因其与AI的“接口”最为直接,将成为新的“显学”。紧随其后的,是心理学(赋能AI交互设计)、法学与政治学(构建AI治理体系)、艺术与文学(指导AIGC的品味与创意),它们都将在与AI的结合中,找到并放大自身的全新价值。

第五章:企业智能化的最优解:“翻译官”与“工程师”的二元协同

理论的价值最终要在实践中得到检验。当我们将目光从宏观的社会趋势拉回到具体的商业世界,上述发现为企业如何高效、低成本地实现智能化转型,提供了一幅清晰的蓝图。

这个蓝图的核心,是清醒地认识并应用“二八定律”:

- 20%的基础设施与核心技术: 研发基础大模型是资本和算力的“无底洞”,这是少数科技巨头的“游戏”。

- 80%的应用层创新: 绝大多数企业的战场在应用层。在这里,创造价值的核心,不再是“造锤子”,而是“用好锤子”。

而当前最好用的三把“锤子”,正是“提示词、RAG和RPA”的黄金组合。提示词是赋予AI智慧的“大脑”,RAG是为其连接私有知识的“外挂硬盘”,而RPA则是让其能够操作现有业务系统的“双手双脚”。

要用好这套组合,企业需要构建一种全新的“二元协同”团队模式,这正是当前阶段的“最优解”:

-

以“新文科生”为主体,担任“业务/AI翻译官” (AI Application Architect):

- 职责: 他们深入理解业务痛点,负责将模糊的商业需求,解构成AI可以执行的、结构化的任务流。他们设计核心的提示词,规划RAG知识库的内容,定义RPA的业务流程。

- 核心价值: 他们是“问题定义者”和“解决方案构思者”。他们的产出,决定了智能化应用效果的上限和灵魂的深度。他们确保AI“做对事”。

-

以“传统理科生”为支撑,担任“系统/工具工程师” (Technical Enabler):

- 职责: 他们负责搭建和维护RAG所需的向量数据库、开发或集成RPA工具、封装稳定的API接口,确保整个系统的安全、高效和可靠。

- 核心价值: 他们是“能力实现者”和“系统保障者”。他们的产出,决定了智能化应用质量的下限和运行的稳定性。他们确保AI“把事做成”。

这种分工,完美地结合了两种智慧,避免了让昂贵的工程师去做他们不擅长的、需要大量沟通与感性理解的工作,也避免了让业务专家陷入他们不熟悉的复杂技术细节中。

当然,这种清晰的分工是当前阶段的最优解,但未来必将走向融合。

正如我在年初《预见未来:2025年科技领域七大断言》一文中预测的“超级单兵:一人即战队”的出现,未来最顶尖的人才,将会是这两个角色的融合体——一个既懂业务、懂人性,又能利用低代码/无代码平台自己搭建AI工作流的“超级个体”。

第六章:成为新时代的“达芬奇”:个体的生存指南

从社会趋势到企业战略,最终的落点,是我们每一个具体的个人。面对这样一个文理边界日益消融的时代,我们该如何准备,才能立于不败之地?

答案是:主动走出学科的壁垒,努力成为一个文理兼修的、新时代的“达芬奇”。

这并非一个全新的概念。回溯我过去几年的思考,我发现这条路径早已在我对未来能力的探索中若隐若现。

去年,我在《培养AI时代的五个能力》一文中,曾总结出个体需要培养的五项核心能力:适应性和灵活性、创新思维、人机协同思维、跨学科的知识,以及人际交往能力。

现在回看,这五个能力,并非彼此孤立,而是对“文理兼修”这个核心理念的具体展开和完美诠释:

- “人机协同思维” 与 “跨学科的知识”,正是“文理兼修”的内核。前者代表了与“理”(机器智能)对话的能力,后者则代表了“文”(人类智慧)的广度与深度。

- “适应性和灵活性”,是我们开启这场自我变革所必须具备的底层心态。

- “创新思维”,是“文理兼修”后,两种智慧碰撞所要达成的最终目标。

- “人际交往能力”,则是深厚人文素养的自然外化,它在愈发强调协作的时代里,价值千金。

所以,前路已然清晰。无论你今天的背景是文科还是理科,未来的道路都指向交融。

如果你是文科生,请勇敢地拥抱技术与逻辑。去学习一点编程,去了解AI的工作原理,去训练自己的系统思维。这不会削弱你的人文精神,反而会为你提供一把能将智慧转化为巨大影响力的“神兵利器”。

如果你是理科生,请主动地汲取人文与艺术的养分。去读一些历史和哲学,去欣赏艺术和文学,去理解人性的复杂与幽微。这不会耽误你的技术精进,反而会为你打开一扇看见“第一性原理”和“用户真实需求”的窗户。

一场“新文艺复兴”的浪潮已然涌动。这一次,它不再是复兴古典的学术,而是复兴“完整的人”的概念。我们每个人,都有机会成为那个手握罗盘、既懂星辰大海的规律,又懂人间烟火的温度的新时代航海家。

《新文艺复兴时代》三部曲: